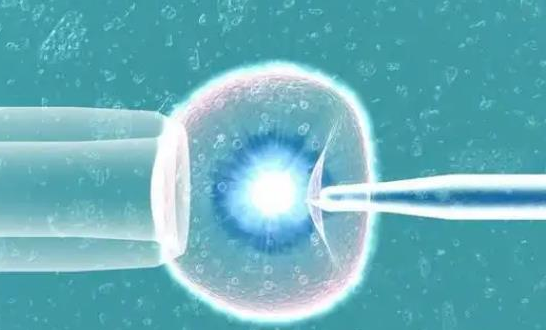

试管婴儿技术作为现代医学突破,为无数不孕不育家庭带来希望,但其背后女性所经历的身心压力却常被轻描淡写。从医学流程到生理反应,从技术风险到心理负担,这一过程远非“无痛”可概括。本文基于临床数据与患者真实体验,揭示试管婴儿过程中女性可能遭遇的多重挑战。

一、促排卵阶段:激素风暴下的身体负荷

促排卵是试管婴儿的首要环节,通过注射促性腺激素类药物促使卵巢一次性排出多个卵子。这一过程可能引发以下问题:

-

卵巢过度刺激综合征(OHSS):

- 高发群体:多囊卵巢综合征患者、年轻且体型偏瘦的女性。

- 症状:卵巢体积增大至正常3-5倍,伴随腹胀、腹水、胸水,严重者需住院治疗。

- 风险:血液浓缩可能引发血栓,危及生命。

-

激素波动引发的副作用:

- 雌激素水平骤升导致乳房胀痛、情绪波动,部分患者甚至出现抑郁倾向。

- 频繁的B超监测与抽血需长期往返医院,对工作与生活造成干扰。

二、取卵手术:麻醉下的隐痛与潜在风险

取卵虽为微创手术,但技术细节与个体差异可能影响体验:

-

麻醉方式的选择:

- 全麻:多数三甲医院采用静脉麻醉,患者术中无感知,但术后可能因药物代谢出现头晕、恶心。

- 局部麻醉:仅对穿刺部位麻醉,患者可能因手术器械的机械刺激感到隐痛。

-

并发症风险:

- 出血与感染:卵巢表面血管丰富,穿刺可能引发少量出血;若消毒不彻底,可能诱发盆腔感染。

- 脏器损伤:超声引导失误可能导致膀胱、肠道等邻近器官损伤,需二次手术修复。

-

术后恢复挑战:

- 卵巢因过度刺激可能持续肿胀,患者需避免剧烈运动以防扭转。

- 术后数日仍可能感到下腹坠胀,需依赖止痛药缓解。

三、胚胎移植:心理高压下的“未知等待”

胚胎移植虽技术简单,但心理压力与生理反应相互交织:

-

移植操作的不适感:

- 胚胎通过细导管经阴道注入宫腔,部分患者可能因宫颈扩张感到短暂刺痛。

- 移植后需长时间平卧,可能引发腰背酸痛。

-

妊娠焦虑的恶性循环:

- 移植后14天需通过验血确认妊娠,等待期间患者常陷入反复自测、情绪崩溃的循环。

- 即使胚胎着床成功,多胎妊娠(双胎、三胎)的风险显著高于自然受孕,可能诱发妊娠期高血压、早产等并发症。

四、长期心理负担:社会期待与自我价值的双重挤压

试管婴儿的“战线”往往长达数月甚至数年,患者需直面以下心理困境:

-

自我怀疑与羞耻感:

- 传统观念将生育能力与女性价值挂钩,反复失败可能加剧患者的自我否定。

- 社交场合中面对他人“何时怀孕”的追问,易引发焦虑与逃避心理。

-

经济与家庭关系的双重压力:

- 单周期费用约3-10万元,多次失败可能导致家庭经济崩溃。

- 部分配偶或长辈的“催促”可能转化为情感暴力,加剧患者心理负担。

-

五、医学进步与人文关怀的平衡之道

尽管挑战重重,现代医学已通过以下方式减轻女性痛苦:

-

技术优化:

- 拮抗剂方案减少促排卵时间,降低OHSS风险。

- 胚胎冷冻技术允许患者分阶段移植,避免重复取卵。

-

心理干预:

- 部分医院设立“试管婴儿心理门诊”,通过认知行为疗法缓解焦虑。

- 线上支持小组为患者提供情感共鸣与经验分享平台。

-

社会支持体系:

- 呼吁完善生育保险覆盖范围,减轻经济负担。

- 推动公共舆论对不孕不育的包容性,减少对患者的道德审判。